Durante a

Segunda Guerra, os nazistas empreenderam um

sistemático extermínio em massa nunca antes visto.

A aplicação prática dos

pressupostos de sua ideologia – segundo a qual os alemães seriam representantes de uma raça pura (os arianos) e, assim, superiores aos demais povos, que deveriam, portanto, dominar – culminou com a morte

dessas pessoas

ou pelo menos com sua escravização.

Desde

sua ascensão ao poder, em 1933, o regime nazista

criava campos de prisioneiros, para onde

mandava todos os que considerava opositores

ou inferiores (comunistas, anarquistas, socialistas e outros grupos

políticos e religiosos).

A perseguição aos judeus foi um

processo gradativo, que começou com várias

medidas jurídicas, conhecidas como "Leis de Nuremberg" em 1935: proibição de casamento entre judeus e arianos, boicote ao

comércio, aumento de impostos, proibição de

exercício de cargos públicos e restrição da

circulação nos espaços públicos em todo território alemão.

Com o início da guerra, em 1939, as prisões de judeus se intensificaram, e aumentou o número de campos de concentração

dentro e fora da Alemanha. Em várias cidades,

começaram a se formar guetos, isto é, zonas de confinamento de judeus, que eram

também obrigados a portar documentos específicos expedidos

pelo governo alemão e a usar uma estrela de Davi (estrela

de seis pontas) amarela costurada na roupa.

Prisioneiros em Auschwitz

A partir de dezembro de 1941, o

governo nazista deu início ao extermínio sistemático dos judeus dos campos de concentração e começou a mandar para lá também os que viviam nos guetos. Isso foi

decidido por Hitler e posto em prática por Heinrich Himmler – chamava-se Solução Final.

Entre os vários campos de concentração que

existiram, alguns se destacaram pelos

requintes de crueldade: Auschwitz-Birkenau,

Buchenwald, Treblinka, Sobibor, Dachau, Sachsenhausen, Janowska, Chelmno e

Maïdanek. Veja o mapa no contexto do avanço do Eixo.

Os judeus eram forçados a entrar

trens de carga lotados, que iam para os campos de concentração. Lá, separavam-se os homens das mulheres e os doentes dos sadios,

e todos eram encaminhados para os

“banhos”, supostamente uma prevenção contra

doenças. Na verdade,

eles iam para as câmaras de gás, onde

eram mortos com o gás venenoso Zyklon B.

Depois, os soldados removiam

os cadáveres e os levavam aos fornos crematórios. Só

uns poucos eram poupados – em geral, os

que tinham melhores condições de saúde e podiam trabalhar na manutenção dos campos, inclusive carregando

cadáveres sob vigilância dos soldados.

Ao entrar no campo de concentração, os judeus cruzavam um portão de ferro com a frase Arbeit mach frei (O trabalho liberta, em alemão), um exemplo do cruel sarcasmo com que eram tratados. Segundo o sadismo dos nazistas, os judeus chegavam andando e saiam "livres" – em forma de fumaça.

Os vestígios de pessoas massacradas

Esse

extermínio em massa ficou conhecido como holocausto, tendo em hebraico a

expressão Shoah. Matou cerca de seis milhões de judeus e outros

grupos étnicos como ciganos e minorias religiosas. O alto-comando alemão

foi julgado pelos crimes de guerra no Tribunal de Nuremberg, em 1945, que

condenou 12 oficiais à morte e vários

outros à prisão perpétua.

Os oficiais remanescentes do Alto Comando Alemão no banco dos réus durante o Julgamento de Nuremberg

No entanto, muitos oficiais e “carrascos” ficaram

foragidos ou encontraram asilo em países do Oriente Médio ou

da América do Sul. Por exemplo, o líder da SS Adolf Eichmann (1906-1962) se escondeu na Argentina e foi encontrado pelo

serviço secreto israelense, que foi responsável por seu sequestro para Israel,

onde foi julgado e executado. Também Josef

Menguele, médico responsável por centenas de experiências médicas e milhares de

mortes no campo de Auschwitz-Birkenau, na

Polônia – cujos sobreviventes o conheciam como o Anjo

da Morte –, ficou vários anos escondido no

Brasil e acabou morrendo num acidente em 1979, afogado no litoral paulista, e só muito

depois de morto foi identificado pela Polícia Federal brasileira em 1992. Ainda Klaus Barbi, conhecido como o "Carniceiro de Lyon",

estava escondido na Europa e foi preso há pouco tempo em 1987.

Sugestões do Gabinete:

A lista de Schindler. Direção: Steven Spielberg, 134 min, 1993.

A inusitada história de Oskar Schindler (Liam Neeson), um sujeito oportunista, sedutor, "armador", simpático, comerciante no mercado negro, mas, acima de tudo, um homem que se relacionava muito bem com o regime nazista, tanto que era membro do próprio Partido Nazista (o que não o impediu de ser preso algumas vezes, mas sempre o libertavam rapidamente, em razão dos seus contatos). No entanto, apesar dos seus defeitos, ele amava o ser humano e assim fez o impossível, a ponto de perder a sua fortuna mas conseguir salvar mais de mil judeus dos campos de concentração.

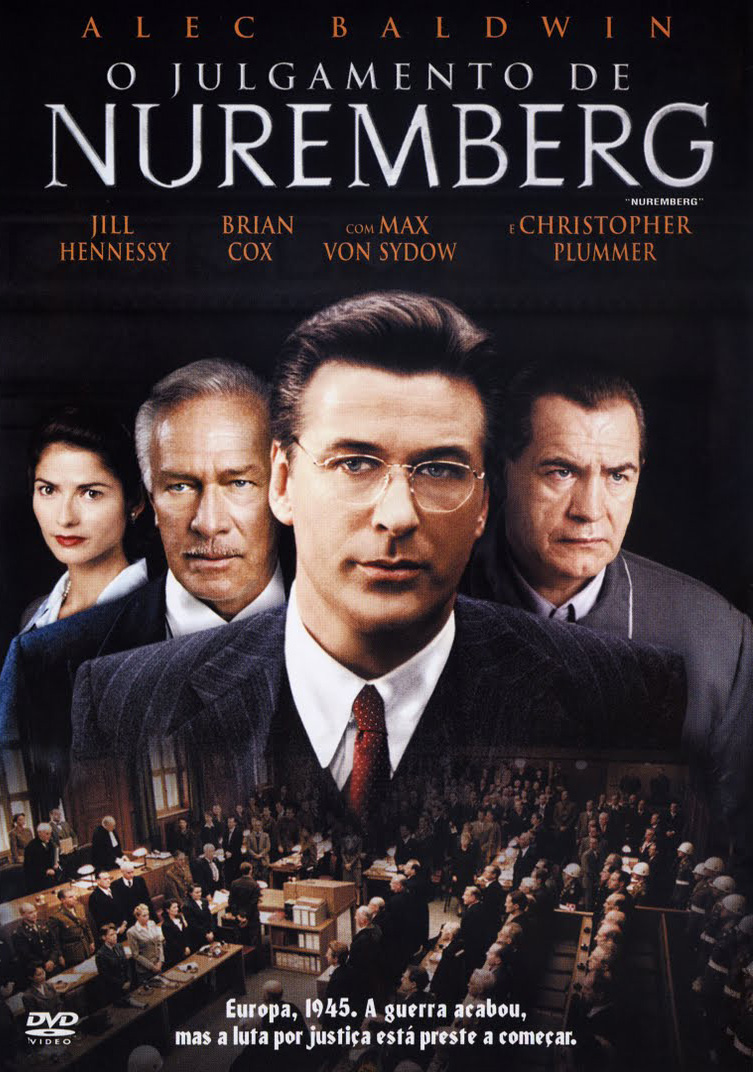

O Julgamento de Nuremberg. Direção: Yves Simoneau, 181 min, 2000.

Com o fim da II Grande Guerra na Europa em a 8 de abril de 1945, o Marechal Herman Göring se rende pacificamente numa base aliada. A boa recepção e o "coleguismo" dos oficiais estadunidenses ao ilustre prisioneiro foi parar nos jornais e causou uma imensa repercussão negativa no mundo.

Com isso, um tribunal internacional especial para julgar os prisioneiros nazistas foi criado pelas potências vencedoras (EUA, França, Grã-Bretanha e URSS) e sediado em Nuremberg, o coração do poder nazista e naquele contexto, uma das cidades mais devastadas pela guerra.

O promotor americano Robert H. Jackson foi designado para tomar as devidas providências e articular as acusações, juntamente com os promotores dos outros países aliados, dentro de um conceito que ali se fundamentava pela primeira vez: a ideia de "crimes contra a Humanidade". No entanto, teve que enfrentar um hábil adversário no banco dos réus, o Marechal Göring.

As cinzas da guerra. Direção: Tim Blake Nelson. 108 min, 2001.

Miklos Nyiszli (Allan Corduner) é um judeu que foi escolhido por Josef Mengele (Henry Stram) para trabalhar como patologista no campo de concentração de Auchswitz, em plena 2ª Guerra Mundial. Nyiszli vive com o dilema de ajudar a exterminar seu próprio povo ou garantir mais algum tempo de vida, que ele mesmo não sabe quanto será. Assim como ele existem diversos outros judeus, que foram os Sonderkommandos, que pretendem se rebelar contra os nazistas. Até que, quando o motim está prestes a começar, eles descobrem uma garota de 14 anos que inexplicavelmente sobreviveu à câmara de gás.

O pianista. Direção:

Roman Polanski.143 min,

2002.

O pianista polonês Wladyslaw Szpilman (Adrien Brody) interpretava peças clássicas em uma rádio de Varsóvia quando as primeiras bombas caíram sobre a cidade, em 1939. Com a invasão alemã e o início da 2ª Guerra Mundial, começaram também restrições aos judeus poloneses pelos nazistas. Inspirado nas memórias do pianista, o filme mostra o surgimento do Gueto de Varsóvia, quando os alemães construíram muros para encerrar os judeus em algumas áreas, e acompanha a perseguição que levou à captura e envio da família de Szpilman para os campos de concentração. Wladyslaw é o único que consegue fugir e é obrigado a se refugiar em prédios abandonados espalhados pela cidade, até que o pesadelo da guerra acabe.

O menino do pijama listrado. Direção: Mark Herman, 94 min, 2008.

Alemanha, Segunda Guerra Mundial. O menino Bruno (Asa Butterfield), de 8 anos, é filho de um oficial nazista (David Tewlis) que assume um cargo importante em um campo de concentração. Sem saber realmente o que seu pai faz, ele deixa Berlim e se muda com ele e a mãe (Vera Farmiga) para uma área isolada, onde não há muito o que fazer para uma criança com a idade dele. Os problemas começam quando ele decide explorar o local e acaba conhecendo Shmuel (Jack Scanlon), um garoto de idade parecida, que vive usando um pijama listrado e está sempre do outro lado de uma cerca eletrificada. A amizade cresce entre os dois e Bruno passa, cada vez mais, a visitá-lo, tornando essa relação mais perigosa do que eles imaginam.